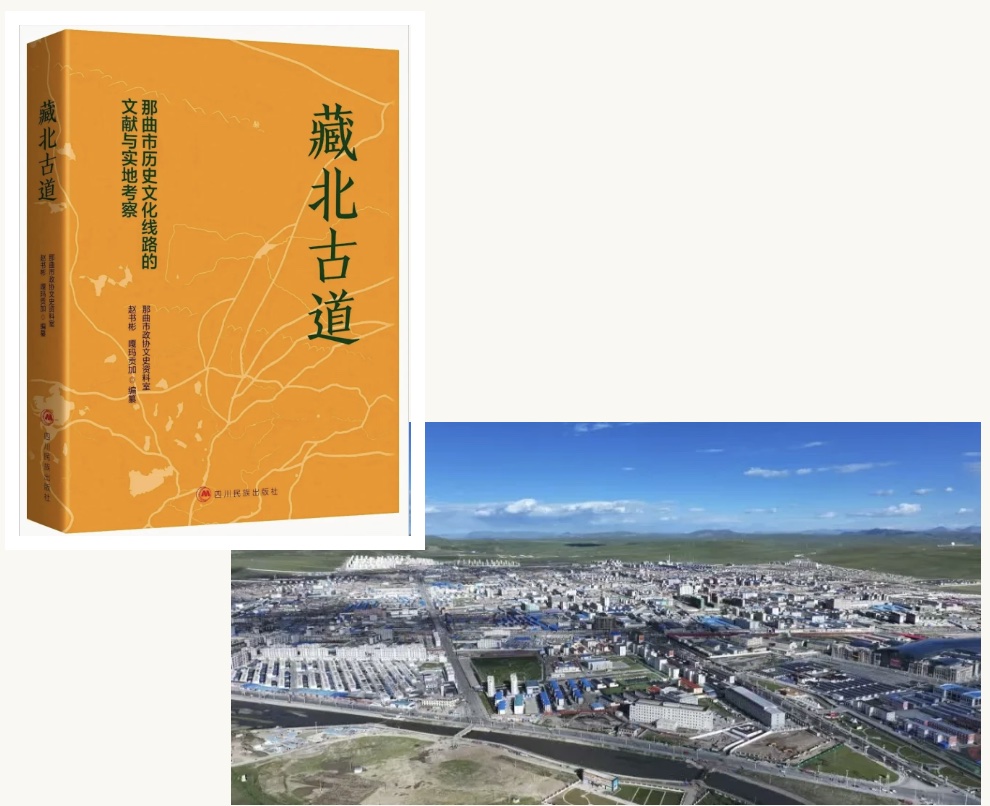

近期,由那曲市政协文史资料室、赵书彬、嘎玛贡加编纂,四川民族出版社出版发行的《藏北古道——那曲市历史文化线路的文献与实地考察》一书全新亮相市场。这部凝结着藏北历史文化学者数十年心血的著作,以图文并茂的方式勾勒出藏北古道的全貌,而位于古道核心地带的色尼区,恰似一颗镶嵌在羌塘草原上的明珠,在历史与现实的交织中,闪耀着甲子岁月的璀璨光芒。

藏北古道的千年风霜,在色尼区留下了文明的印记。这里曾是唐蕃驿道上的重要节点,是“高原丝绸之路”“茶马古道”的关键枢纽,更是中央政府与西藏地方紧密相连的历史见证。当翻开书中关于纳木错朝圣路线、当惹雍错圣湖信仰的记载,不难想象,千年前的牧人沿着湖畔古道往来迁徙,在水草丰美的草原上搭建帐房,在圣湖之畔留下祈福的玛尼堆。而如今的色尼区,正以古道为起点,在新时代铺展出现代化的壮美画卷。

六十年时光流转,色尼区的蜕变如古道上的驼铃,清脆而悠扬。昔日蜿蜒的牧道已化作四通八达的交通网络,青藏公路穿境而过,那曲机场架起空中桥梁,让这片“生命禁区”与外界紧密相连。经济发展的热潮在这里奔涌:2024年,全区地区生产总值完成71.72亿元,增速8.1%,绝对值与增速双居全市第一;一般公共预算收入达1.68亿元,同比增长47.75%,彰显着发展的强劲动力;固定资产投资完成50.09亿元,增速92.5%,一项项工程在草原上拔节生长,勾勒出城市崛起的轮廓。这些跃动的数据背后,是色尼区从传统游牧向多元发展的华丽转身——第一产业以20.3%的增速夯实根基,牦牛养殖、青稞种植融入现代技术;第二产业乘势而上,以12.7%的增速见证着清洁能源、特色加工的崛起;第三产业更是以46.65亿元的总量,让旅游、商贸在古道遗址上绽放新姿。

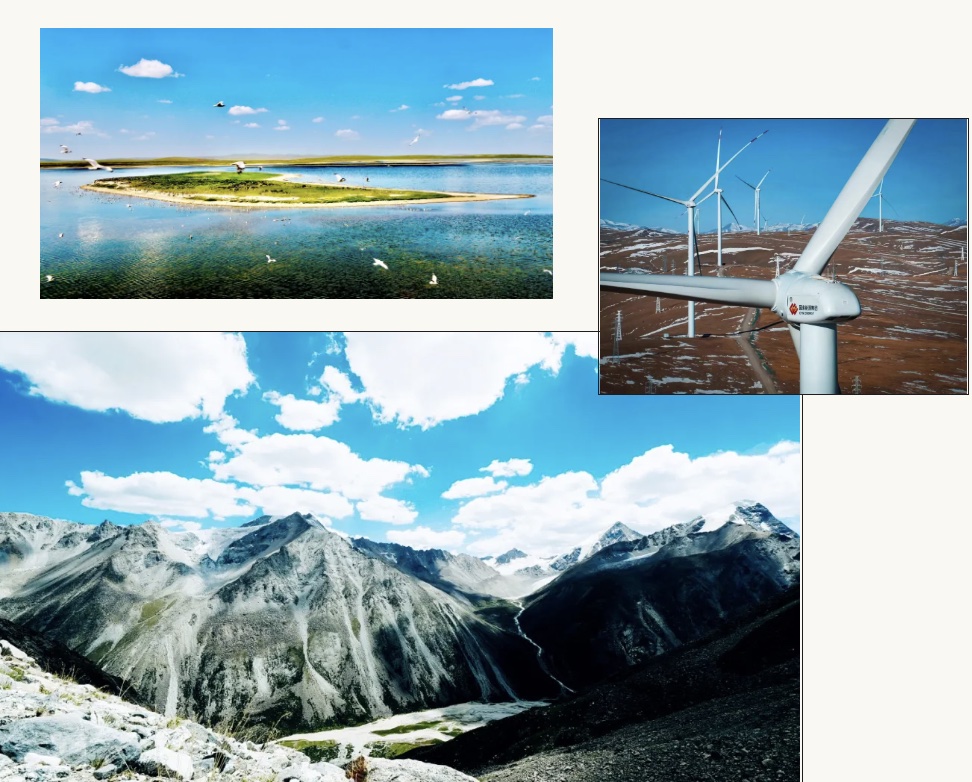

站在桑丹康桑和卓玛峡谷的古驿道旁,看雪山和草地倒映着现代文明的光影,历史与现实在此刻悄然重叠。书中记载的“盐粮交换道”“硼砂采运路”已成为泛黄的记忆,取而代之的是年销售额达7.7亿元的社会消费品零售市场,是招商引资18.48亿元的蓬勃商机。当牧民骑着摩托车穿行于草场,当电商网点将虫草、牦牛肉干销往全国,藏北古道的千年商脉正以数字经济的形式重焕生机。2024年,农村居民人均可支配收入达19468元,增速9.3%,比城镇居民快2.8个百分点,这串数字背后,是牧人定居点的新房里飘出的酥油茶香,是牧区小学传来的朗朗书声,更是医疗车开进牧场时牧民眼中的希望之光。

在色尼区,每一处古道遗址都在诉说变迁:桑丹康桑脚下,飞驰的火车联通着祖国各地;念青唐古拉山脉的草原上,风电矩阵如银色风车转动着绿色未来。《藏北古道》中记载的“古藏文崖壁文书”,如今已成为文化保护的瑰宝,而色尼区正以“非遗进校园”“文旅融合”等方式,让格萨尔说唱文化、游牧文明在传承中迸发活力。60年前,这里的人们在古道上用脚步丈量生活;60年后,色尼人民用奋斗书写传奇——地区经济总量占全市29.1%,规上工业总产值达3.72亿元,增速39.98%,招商引资占比近半壁江山……这些镌刻在羌塘大地上的数字,是色尼区作为“首善之区”的担当,更是藏北古道在新时代的激昂回响。

今年,西藏自治区迎来60周年华诞,色尼区的蜕变正是雪域高原沧桑巨变的缩影。从“一步跨千年”的社会变革,到“而今迈步从头越”的高质量发展,这片土地始终以古道般的坚韧,连接着过去与未来。当我们沿着赵书彬等学者的考察足迹重走藏北,会发现古道从未消失,它早已融入色尼区的血脉——是四通八达的路网,是蒸蒸日上的产业,是幸福安康的生活。这或许就是《藏北古道》的深意:历史的路在脚下延伸,而未来的路,正由奋斗者在心中铺展。在羌塘草原的风里,在桑旦康桑的冰雪里,在夯错湖的波光中,色尼区正以甲子之姿,续写着属于藏北、属于中国的壮美篇章。